鳩のポーズができない理由は?初心者もむずかしくないコツと注意点を解説

「鳩のポーズができない…柔軟性が足りないのかな?」と感じている方もいるでしょう。

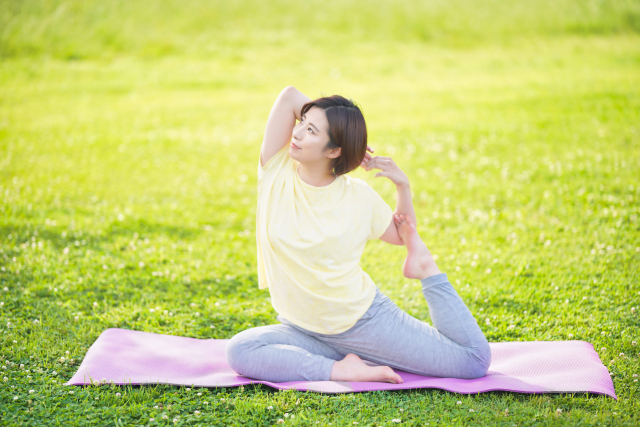

ヨガの中でも美しいポーズとして知られる鳩のポーズですが、初心者にとってはなかなか難しいと感じることが多いです。

「体が硬いから無理かも…」と心配になることもあるかもしれません。

しかし、諦める必要はありません。

適切なステップを踏むことで、誰でも鳩のポーズをマスターすることが可能です。

まずは柔軟性を高めるための準備運動や、ポーズを取る際の注意点を理解し、実践してみましょう。

正しい方法を知ることでポーズが取れるようになります。

ヨガの楽しさをさらに広げるために、ぜひ参考にしてください。

昨今のヨガの人気を反映した、初心者がていねいなレッスンを受けられるヨガ教室が人気となっています。

初心者におすすめのヨガ教室を下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

鳩のポーズができない理由5つ

鳩のポーズ(カポタ・アーサナ)ができない理由は、体の柔軟性や筋力の不足、バランス感覚の問題などが考えられます。

- 腰が痛くなるから

- 手が届かないから

- 後ろ足の膝が曲がらないから

- 上半身のバランスを保てなくなるから

- 太ももが痛くなるから

鳩のポーズができない理由は、上記の5つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

腰が痛くなるから

腰が痛くなる理由は、鳩のポーズの特性にあります。

鳩のポーズは、腰を大きく反らせる動作を含むため、腰椎に過度な負担がかかることが原因です。

特に、腰の筋肉が硬い方や、普段からあまり運動をしない方は、腰の柔軟性が不足しているために痛みを感じやすくなります。

「鳩のポーズを試したら腰が痛くなってしまった…」と感じる方も少なくないでしょう。

この問題を解決するためには、まず腰周りの柔軟性を高めることが重要です。

ウォーミングアップとして、猫のポーズや子供のポーズを取り入れるとよいでしょう。

これらのポーズは、腰を優しく動かすことで筋肉をほぐし、柔軟性を向上させる効果があります。

要点としては、鳩のポーズで腰が痛くなるのは、腰の柔軟性不足が原因であり、適切な準備運動と無理のない姿勢での練習が解決策です。

手が届かないから

手が届かない理由として、肩や背中の柔軟性不足が挙げられます。

鳩のポーズでは後ろに伸ばした足を手でつかむ動作が求められますが、肩や背中の柔軟性が不足していると、手が届かないことがあります。

「どうしても手が届かない…」と感じる方もいるでしょう。

この問題を解決するためには、まず肩や背中のストレッチを日常的に行い、柔軟性を高めることが重要です。

具体的には、猫のポーズや橋のポーズが有効です。

また、最初はヨガベルトやタオルを使い、手が届かない部分を補助することも一つの手です。

これにより、無理なくポーズを続けることができます。

適切な準備と補助具の活用で、鳩のポーズの完成に近づけるでしょう。

後ろ足の膝が曲がらないから

後ろ足の膝が曲がらない理由は、主に筋肉の硬直や柔軟性の不足が原因です。

特に太ももの前側にある大腿四頭筋や、股関節周りの筋肉が硬くなっていると、鳩のポーズを取る際に後ろ足の膝を曲げることが難しくなります。

「どうしても膝が曲がらない…」と感じる方も多いでしょう。

この問題を解決するためには、まずこれらの筋肉を柔らかくすることが重要です。

柔軟性を高めるためのストレッチとして、太ももの前側を伸ばすストレッチや、半分の鳩のポーズのように、股関節周りを緩めるヨガポーズが効果的です。

これらの練習を日常的に取り入れることで、徐々に筋肉が柔らかくなり、鳩のポーズでも後ろ足の膝を曲げやすくなるでしょう。

重要なのは、無理をせずに自分のペースで進めることです。

上半身のバランスを保てなくなるから

上半身のバランスを保てなくなる理由として、まず考えられるのは体幹の筋力不足です。

鳩のポーズは、上半身をしっかりと支えるために体幹の筋肉を使います。

体幹が弱いと「どうしてもフラフラしてしまう…」と感じる方もいるでしょう。

また、肩や背中の柔軟性が不足している場合もバランスが取りにくくなります。

肩甲骨周りが硬いと、上半身を安定させるのが難しくなるのです。

さらに、集中力が欠けていると、ポーズ中に注意が散漫になり、バランスを崩しやすくなります。

これを改善するためには、体幹を鍛えるエクササイズや、肩と背中のストレッチを日常的に取り入れることが効果的です。

具体的には、板のポーズや猫のポーズを取り入れることで、体幹を強化し、柔軟性を高めることができます。

これにより、鳩のポーズでのバランス保持が容易になり、ポーズの完成度が向上します。

太ももが痛くなるから

太ももが痛くなる理由としては、筋肉の柔軟性不足が挙げられます。

鳩のポーズは、股関節や太もも周りの筋肉を大きく伸ばすため、日頃からストレッチをしていないと「痛いかもしれない…」と感じる方もいるでしょう。

特に、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)が硬いと、ポーズを取る際に引っ張られる感覚が強くなり、痛みを感じることがあります。

また、フォームが正しくない場合も痛みの原因となります。

例えば、体重を前足にかけすぎると、太ももに過度な負担がかかります。

これを防ぐためには、体重を均等に分散させる意識が必要です。

解決策として、まずは太ももの筋肉をほぐすストレッチを日常的に取り入れましょう。

具体的には、立った状態で膝を曲げ、足首を手で持ち上げるストレッチが効果的です。

太ももが痛くなる原因は筋肉の硬さやフォームの誤りにあり、ストレッチや正しい体重分散で改善できます。

鳩のポーズができるようになるためのコツ5つ

鳩のポーズができるようになるためには、事前に適切な準備をすることが重要です。

- 肩甲骨周りの柔軟性を高める

- 骨盤周りの柔軟性を高める

- 膝の柔軟性を高めるポーズ

- 柔軟性を高めるポーズの順番

- ポーズの割合は4:3:2:1理論

鳩のポーズができるようになるためのコツは、上記の5つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

肩甲骨周りの柔軟性を高める

肩甲骨周りの柔軟性を高めることは、鳩のポーズを成功させるための重要なステップです。

肩甲骨は上半身の動きに深く関与しており、柔軟性が不足していると、腕を後ろに回す動作が制限され、結果として鳩のポーズが難しくなります。

意外に思われるかもしれませんが、、肩甲骨周りの柔軟性が高まることは、足の裏や下半身の柔軟性も高めるのです。

「肩甲骨が固くて動かない…」と感じる方も多いでしょう。

この問題を解決するためには、基本的なヨガポーズが効果的です。

具体的には、肩甲骨を開く動きを意識したヨガポーズを取り入れることが大切です。

例えば、

などが、肩甲骨を引き寄せるようにゆっくりと動かすストレッチ効果があります。

猫のポーズ

猫の背伸びのポーズ

体側を伸ばすポーズ

これらのヨガポーズを日常に取り入れることで、肩甲骨の柔軟性を高め、鳩のポーズの成功に近づけるでしょう。

骨盤周りの柔軟性を高める

骨盤周りの柔軟性を高めることは、鳩のポーズを成功させるための重要なステップです。

鳩のポーズでは、骨盤が開く動作が求められますが、これができないと「どうしてもポーズが取れない…」と感じる方もいるでしょう。

骨盤周りの柔軟性を高めるためには、まず股関節をしっかりとほぐすことが大切です。

例えば、座った状態で足の裏を合わせ、膝を上下に動かす合蹠のポーズは効果的です。

また、片足を前に出し、もう片方の足を後ろに伸ばすローランジも、骨盤を柔らかくするのに役立ちます。

これらのストレッチを日常的に取り入れることで、骨盤周りの筋肉が柔軟になり、鳩のポーズを取る際の負担が軽減されます。

結果として、ポーズがより安定し、痛みも軽減されるでしょう。

骨盤周りの柔軟性を高めることで、鳩のポーズの成功率が格段に上がります。

膝の柔軟性を高めるポーズ

膝の柔軟性を高めるためには、効果的なヨガポーズを取り入れることが効果的です。

特に鳩のポーズを成功させるためには、膝周りの柔軟性が欠かせません。

膝の柔軟性を高めるポーズとしては、半分の鳩のポーズがあります。

このポーズは、骨盤から膝にかけた筋肉をゆっくりと伸ばし、関節の可動域を広げるのに役立ちます。

このとき、膝を曲げた前の足と後ろに伸ばした反対の足をしっかりと伸ばし、ゆっくりと力を抜くことがポイントです。

半分の鳩のポーズを取り入れることで、膝の柔軟性が向上し、鳩のポーズをより楽に行えるようになるでしょう。

膝の柔軟性を高めることは、鳩のポーズを行う上で欠かせないステップです。

柔軟性を高めるポーズの順番

柔軟性を高めるためのポーズの順番は、鳩のポーズを成功させる鍵です。

まず、ウォーミングアップとして、軽いストレッチから始めましょう。

例えば、前屈や側屈などで体をほぐすことが大切です。

次に、肩甲骨周りを柔らかくするために、猫のポーズや体側を伸ばすポーズを行いれましょう。

これにより、肩甲骨が滑らかに動くようになります。

続いて、骨盤周りの柔軟性を高めるために、合蹠のポーズやローランジを行います。

太ももと股関節のストレッチが効果的です。

その後、膝の柔軟性を高めるために、半分の鳩のポーズを行いましょう。

膝を優しく曲げることで、柔軟性が向上します。

これらのステップを順番に行うことで、体全体がスムーズに動くようになり、鳩のポーズへの準備が整います。

柔軟性を高めるためのポーズは、順番を守ることで効果が増し、無理なく鳩のポーズに挑戦できるようになります。

ポーズの割合は4:3:2:1理論

鳩のポーズを効果的に行うためのポーズの割合を、yogaholicは4:3:2:1に意識することを提唱しています。

これにより、各部位の柔軟性をバランスよく高めることができます。

まず、4の割合を占めるのは肩甲骨周りを柔らかくする猫のポーズや体側を伸ばすポーズです。

意外かもしれませんが、肩甲骨の柔軟性は、足の裏や下半身の柔軟性を高め、ポーズの安定性とバランスに直結します。

次に、3の割合で骨盤周りを意識しましょう。

合蹠のポーズやローランジを行います。

骨盤の動きは、後ろ足の位置を正しく保つために重要です。

続いて、2の割合で膝の柔軟性を高めるため半分の鳩のポーズを行います。

膝が硬いと、後ろ足の膝が曲がらず、ポーズが困難になります。

最後に、1の割合で足首回しを行います。

足首の柔軟性を高めることはリラックスにつながります。

結果として体全体に力みが少なくなり、バランスを保ちながら鳩のポーズを実践できるようになるのです。

この割合で練習すれば、柔軟性が向上し、鳩のポーズが楽にできるようになります。

鳩のポーズをする際の注意点3つ

鳩のポーズをする際の注意点がいくつかあります。

- 力を抜くこと

- 呼吸はゆっくりすること

- 絶対に無理はしないこと

鳩のポーズをする際の注意点は、上記の3つがポイントです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

力を抜くこと

鳩のポーズを行う際に重要なのは、力を抜くことです。

ヨガの中でもこのポーズは、柔軟性とバランスを求められるため、初心者にとっては「力が入りすぎてしまうかも…」と感じることもあるでしょう。

しかし、力を入れすぎると逆に体を痛める原因となります。

力を抜くためには、まず深呼吸を行い、体全体をリラックスさせます。

呼吸に合わせてゆっくりとポーズに入ることで、筋肉の緊張を和らげることができます。

鳩のポーズは肩から膝にかけて、全身の関節の可動域が大きいほど成功しやすいポーズです。

ポーズをとる際には、無理に深く曲げようとせず、自分の体が心地よいと感じる範囲で行うことがポイントです。

力を抜くことができれば、ポーズの持続がしやすくなり、体への負担も軽減されます。

これにより、鳩のポーズがもたらす柔軟性向上やリラックス効果を最大限に引き出すことが可能です。

力を抜くことは、鳩のポーズを安全かつ効果的に行うための基本です。

呼吸はゆっくりすること

鳩のポーズを行う際、呼吸をゆっくりとすることは非常に重要です。

多くの方が「ポーズを取ることに集中し過ぎて呼吸を忘れてしまう…」という経験をするかもしれません。

しかし、呼吸は体のリラックスを促し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。

深くゆっくりとした呼吸を意識することで、体内に酸素が十分に行き渡り、ポーズを維持するためのエネルギーを供給します。

具体的には、鼻からゆっくりと息を吸い込み、口を閉じたまま鼻からゆっくりと息を吐き出すことを繰り返します。

この呼吸法を取り入れることで、心拍数を安定させ、心を落ち着かせる効果も期待できるでしょう。

呼吸を意識することによって、ポーズの完成度を高めるだけでなく、心身のバランスを整えることができます。

鳩のポーズを行う際は、呼吸をゆっくりと意識することで、より効果的にポーズを楽しむことができるでしょう。

絶対に無理はしないこと

絶対に無理はしないことは、鳩のポーズを行う際に最も重要な注意点です。

多くの人が「もう少し頑張ればできるかもしれない…」と無理をしてしまいがちですが、これは体に負担をかけ、怪我の原因となります。

特に初心者の方は、体が硬い状態で無理にポーズを取ろうとすると、筋肉や関節に過度なストレスを与えてしまうことがあります。

ポーズを取る際は、自分の体の限界をしっかりと把握し、痛みを感じたらすぐに中止することが大切です。

また、無理をしないことで、継続して練習を行うことができ、結果的に柔軟性が向上し、ポーズをより正しく行えるようになります。

鳩のポーズは、あくまで心地よさを感じる範囲で行うことが理想です。

無理をしないことで、長期的に健康を保ちながらポーズを楽しむことができるでしょう。

鳩のポーズの効果5つ

鳩のポーズは、ヨガの中でも特に柔軟性とバランスを高める効果があるとされています。

- 姿勢が良くなる

- 呼吸が深くなる

- 自律神経が整う

- 肩こりが改善する

- 腰周りの柔軟性が向上する

鳩のポーズの効果は、上記の5つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

姿勢が良くなる

姿勢が良くなる理由として、鳩のポーズは背骨の自然なカーブを促進し、背筋を強化する効果があります。

鳩のポーズを行うと、胸を開き、肩甲骨を引き寄せる動作が含まれるため、自然と姿勢が正されます。

現代生活では、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で前かがみになりがちです。

「私の姿勢、悪いかもしれない…」と感じる方も多いでしょう。

鳩のポーズは、こうした悪習慣を改善し、背中の筋肉を鍛えることで、姿勢を整える助けになります。

さらに、このポーズは胸を広げることで、呼吸が深くなり、酸素の取り入れがスムーズになることも期待できます。

特に、背中や肩の柔軟性が向上するため、長時間座っていることが多い方には効果的です。

姿勢が良くなることで、見た目の印象も変わり、自信が持てるようになるでしょう。

鳩のポーズを定期的に練習することで、姿勢改善に役立てることができます。

呼吸が深くなる

鳩のポーズを行うことで呼吸が深くなるのは、胸を開く動作が大きく関係しています。

胸を開くことで、肺がより多くの空気を取り込めるようになり、結果として呼吸が深くなるのです。

深い呼吸は酸素供給を促進し、心身のリラックスに繋がります。

特にストレスが多い日々を送っている方にとって、深い呼吸は心を落ち着ける効果があるでしょう。

また、呼吸が深くなることで自律神経が整い、体全体のバランスを保つ手助けをします。

自律神経が整うと、睡眠の質が向上し、日常生活での集中力やパフォーマンスも向上する可能性があります。

「最近、息苦しさを感じる…」と悩んでいる方にも、鳩のポーズはおすすめです。

このように、鳩のポーズは呼吸を深くし、心身の健康を促進する効果があります。

自律神経が整う

自律神経が整うことは、鳩のポーズの大きな効果の一つです。

自律神経は、私たちの体の様々な機能を無意識にコントロールしている神経系で、交感神経と副交感神経から成り立っています。

このバランスが崩れると、ストレスや不眠、消化不良などの問題が生じることがあります。

鳩のポーズは、体を深く伸ばすことでリラクゼーションを促し、副交感神経を優位にする効果があります。

これにより、心身がリラックスし、ストレスを軽減することができるのです。

「最近、なんだか疲れが取れない…」と感じる方にとって、このポーズは非常に有効です。

適切な呼吸とともにポーズを行うことで、より一層効果が高まります。

このように、鳩のポーズを取り入れることで、日常生活の中で自律神経を整える手助けができるでしょう。

肩こりが改善する

肩こりが改善する理由として、鳩のポーズは非常に効果的です。

まず、このポーズを行うことで、肩甲骨周りの筋肉がしっかりと緩和されます。

肩甲骨は肩の動きを支える重要な部分であり、ここをほぐすことで肩こりの原因となる筋肉の緊張を和らげることができます。

また、鳩のポーズは胸を開く動作が含まれており、これにより肩の前面の筋肉も伸ばされます。

「肩が凝って辛い…」と感じている方には、特にこのポーズが有効でしょう。

さらに、肩こりの改善には血流の促進も重要です。

鳩のポーズは胸を大きく開くことで、呼吸が深くなり、酸素が体内にしっかりと取り込まれます。

これにより血流が良くなり、肩周りの筋肉に酸素と栄養が行き渡りやすくなるのです。

結果として、肩こりの根本的な解消につながります。

鳩のポーズは肩甲骨周りのストレッチと胸を開く動作で、肩こりを和らげる効果があります。

腰周りの柔軟性が向上する

鳩のポーズは、腰周りの柔軟性を向上させる効果があります。

これは、ポーズを行う際に腰をしっかり開くことで、普段あまり使わない筋肉を伸ばすことができるからです。

特にデスクワークが多い方や、運動不足で腰周りが硬くなっている方にとって、このポーズは非常に有効です。

「腰が硬くて動かしにくい…」と感じている方もいるでしょう。

鳩のポーズを定期的に行うことで、腰の動きがスムーズになり、日常生活でも動きやすさを実感できるようになります。

ただし、無理にポーズを取ろうとすると逆に痛めることもあるため、最初はゆっくりと体を慣らしていくことが大切です。

腰周りの柔軟性を高めるには、鳩のポーズを正しく行い、徐々に慣れていくことが重要です。

鳩のポーズに関するQ&A

鳩のポーズに関するよくある質問にお答えします。

- 鳩のポーズは痩せる?

- 鳩のポーズのバリエーション

鳩のポーズに関するQ&Aは、上記の2つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

鳩のポーズは痩せる?

鳩のポーズは直接的に痩せることを目的とした運動ではありません。

しかし、体の柔軟性を高めたり、筋力を向上させることで、結果的に体の引き締め効果が期待できるポーズです。

ヨガのポーズ全般に言えることですが、脂肪燃焼を目的とするならば、鳩のポーズだけでなく、他の動きと組み合わせたほうが効果的です。

例えば、鳩のポーズを取り入れたフロー形式のヨガを行うことで、全身の筋肉をバランスよく使い、心拍数を上げることができます。

「痩せたいけど、激しい運動は苦手かもしれない…」という方には、ヨガは特におすすめです。

ゆったりとした動きでも、継続することで基礎代謝が上がり、痩せやすい体質を作る手助けをします。

鳩のポーズを含むヨガの練習は、心身の健康を促進し、長期的には体型維持に繋がるため、ぜひ日常のルーティンに取り入れてみてください。

鳩のポーズのバリエーション

鳩のポーズのバリエーションには、初心者から上級者まで楽しめる様々な形があります。

初心者には「半分の鳩のポーズ」がおすすめです。

これは、前足を曲げて地面に置き、後ろ足をまっすぐ伸ばすことで、腰や骨盤の柔軟性を高める効果があります。

少し慣れてきたら、「鳩の王様のポーズ」に挑戦してみましょう。

このポーズでは、後ろ足を曲げて手でつかむ動作が加わり、肩甲骨や胸の柔軟性が求められます。

これらのバリエーションを試すことで、鳩のポーズの効果を最大限に引き出し、体全体の柔軟性を向上させることができます。

自分のレベルに合ったバリエーションを選び、無理せず練習を続けることが大切です。

まとめ:鳩のポーズできない理由を解明

今回は、鳩のポーズがうまくできずに悩んでいる方に向けて、鳩のポーズができない理由5つと、できるようになるためのコツ5つを中心にお伝えしてきました。

鳩のポーズができない原因は、柔軟性の不足や筋力の弱さ、または正しいフォームを理解していないことなどが考えられます。

これらを克服するためには、徐々に体を慣らし、適切なストレッチと筋力トレーニングを取り入れることが大切です。

具体的には、毎日少しずつ柔軟性を高めるヨガポーズを取り入れることが、鳩のポーズができるようになる近道です。

ぜひ今回お伝えした内容を参考にしてください!!

昨今のヨガの人気を反映した、初心者がていねいなレッスンを受けられるヨガ教室が人気となっています。

初心者におすすめのヨガ教室を下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。