後屈ができない原因5つと柔軟性を高める6つのヨガポーズを解説!!

「後屈ができないのはなぜだろう…」

「自分だけができないのかも…」

と感じている方もいるでしょう。

ヨガの後屈ができない原因は、体の硬さや筋力不足だけでなく、関節の動きや日常の姿勢も関係しています。

これらの要因を見直すことで、後屈ができるようになります。

特に、普段の生活での姿勢改善や適切なストレッチが効果的です。

後屈ができないと感じている方も、この記事を読むことで原因を理解し、改善のためのステップを踏み出せるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

後屈ができない主な原因5つ

後屈ができない、難しいと感じる方は多いでしょう。

その原因を理解することで、ヨガの練習がより効果的になります。

- 肩甲骨周辺がガチガチに固まっている

- 太ももの前側が硬いから

- 胸部の柔軟性不足しているから

- 下半身の安定感が足りないから

- 背筋が弱いから

後屈ができない主な原因は、上記の5つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

肩甲骨周辺がガチガチに固まっている

肩甲骨周辺がガチガチに固まっていることが、後屈ができない原因の一つです。

肩甲骨は背中の上部に位置し、腕を動かす際に重要な役割を果たします。

この部分が硬くなると、背中全体の柔軟性が失われ、後屈の動きが制限されてしまいます。

「肩甲骨が動かないと、どうしても背中が丸まってしまう…」と感じる方もいるでしょう。

この硬さの原因には、長時間のデスクワークや運動不足、ストレスが関連しています。

これらが肩甲骨周辺の筋肉を緊張させ、柔軟性を奪ってしまうのです。

太ももの前側が硬いから

太ももの前側が硬いことは、後屈ができない主な原因の一つです。

これにより、腰を反らす動きが制限され、「どうしても後屈がうまくいかない…」と感じる方もいるでしょう。

太ももの前側、特に大腿四頭筋と呼ばれる筋肉群が硬くなると、骨盤が前に引っ張られます。

この状態では、腰椎の動きが制限され、後屈の姿勢が取りにくくなります。

日常生活で長時間座っていることが多い方や、運動不足の方は特にこの問題を抱えやすいです。

胸部の柔軟性不足しているから

胸部の柔軟性が不足していると、後屈が難しくなる大きな原因の一つです。

胸部の筋肉や関節が硬いと、体を反らせる際に必要な可動域が制限されてしまいます。

特に、現代人は長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で前かがみの姿勢が多く、胸部が縮こまりがちです。

「なぜ後屈がこんなに難しいのだろう…」と感じる方もいるでしょう。

このような姿勢が続くと、胸の筋肉が固まり、後屈の際に十分に伸びなくなるのです。

下半身の安定感が足りないから

下半身の安定感が足りないことが、後屈ができない原因の一つです。

後屈を行う際には、下半身の筋肉がしっかりと支えになり、体全体のバランスを保つことが重要です。

特に、太ももやふくらはぎ、足首の筋肉が弱いと、体を支える力が不足し、後屈のポーズが上手く取れないことがあります。

「どうしても後屈ができない…」と感じる方は、まず下半身の筋力を鍛えることを考えてみましょう。

具体的には、スクワットやランジといった下半身を強化する運動を取り入れると良いです。

下半身の安定感を高めることが、後屈をスムーズに行うための鍵です。

背筋が弱いから

背筋が弱いことが、後屈ができない原因の一つです。

背筋は、背中を支える重要な筋肉群であり、これが弱いと体を反らす際に十分なサポートが得られず、後屈のポーズが難しくなります。

背筋が弱いと、「体を反らそうとしても、うまくいかない…」と感じる方もいるでしょう。

まずは、背筋を鍛える前に、周辺の柔軟性を高めることが、後屈のポーズができるようになるポイントになります。

なぜなら、筋肉が緊張したままでトレーニングしても、成果を十分に発揮できないからです。

後屈のポーズを実践するために、関節の可動域や、筋肉そのもののしなやかさが求められます。

こうしたことから、猫のポーズや針の糸通しのポーズといった背中の緊張を緩めるヨガポーズを取り入れることをおすすめします。

肩甲骨の周りを柔らかくするヨガポーズ6つ

肩甲骨周辺を柔らかくするためのヨガポーズは、後屈を容易にし、体全体の柔軟性を高める鍵となります。

肩甲骨を上下左右前後に動かすことで、柔軟性を高めます。

- 猫のポーズ

- 猫の伸びのポーズ

- 体側を伸ばすポーズ

- 針の糸通しのポーズ

- 子供のポーズ

- ウサギのポーズ

肩甲骨の周りを柔らかくするヨガポーズは、上記の6つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

猫のポーズ

猫のポーズは、後屈ができない原因を解消するための効果的なヨガポーズの一つです。

特に肩甲骨周辺を柔らかくするために、はじめに肩甲骨を上下に動かすことが効果的です。

猫のポーズは、この上下運動がかんたんにできることから、肩甲骨の周りを柔らかくするために、最初におすすめします。

ポーズの効果を最大限にするには、適度に力を抜きましょう。

この「適度に」がポイントです。

全く力を抜いてしまうと、肩関節に体重が乗ってしまい、痛みや疲労の原因を作ってしまいます。

まずは、適度に力を抜いて数回実践してみてください。

リラックスできたら、今度は再現するだけです。

肩甲骨の周りを柔らかくするために、ぜひ取り入れてみてください。

「猫のポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

猫の伸びのポーズ

猫の伸びのポーズは、肩甲骨周辺を柔らかくするために非常に効果的なヨガポーズです。

その理由は、両腕を頭の前に伸ばすことで、肩甲骨周辺の緊張を緩めるからです。

リラックスできることで、後屈のポーズをする準備が整います。

ポーズはとてもかんたんです。

はじめに猫のポーズの姿勢になります。

次に肘を下ろします。

そのまま両腕を前に伸ばしましょう。

この動作を数回繰り返すことで、肩甲骨周辺の緊張がほぐれ、柔らかくなります。

毎日の習慣に取り入れることで、肩こりの改善や姿勢改善にもつながるでしょう。

猫の伸びのポーズは、リラックスしながら柔軟性を高めるのに最適な方法です。

「猫の伸びのポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

体側を伸ばすポーズ

体側を伸ばすポーズは、後屈ができない原因を改善するために非常に効果的です。

肩甲骨を上下に動かした後は、体の内側に向かって曲げることで、さらに緊張を緩めます。

ポーズをする時は、無理をしないでください。

適度に力を抜きながら、脚が開く範囲、腕を伸ばせる範囲で繰り返します。

すると、肩甲骨の周りが少しずつムズムズしてくるのを感じます。

柔軟性が高まっているサインです。

「体が硬くて後屈が苦手かもしれない…」と感じている方も、体側を伸ばすことで、徐々に柔軟性が増し、後屈のポーズが取りやすくなるでしょう。

このポーズは、肩甲骨の周りを確実に柔らかくします。

ぜひ取り入れてみてください。

「体側を伸ばすポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

牛の顔のポーズ

牛の顔のポーズは、肩甲骨周辺を柔らかくするのに効果的なヨガポーズです。

このポーズを取り入れることで、肩甲骨を内側と外側に回転させるのと同等の効果を得られます。

すると、猫のポーズなどで上下に動かした肩甲骨周りをさらに柔らかくすることができます。

腕の力を適度に抜いて曲がるところまで進め、繰り返します。

注意点として、肩甲骨がガチガチになっている人が、腕に力が入った状態でおこなうと、腰を痛めることもあります。

なぜかと言うと、肩甲骨周りの柔軟性は、背中~腰の筋肉と関係しているからです。

言い方を変えれば、肩甲骨周りが柔らかくなると、背中の緊張や腰痛を改善させることもできるのです。

牛の顔のポーズは無理をせずおこなってください。

このポーズは、肩甲骨を動かしやすくし、後屈の柔軟性を高めるために有効です。

「牛の顔のポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

針の糸通しのポーズ

針の糸通しのポーズは、肩甲骨周辺を柔らかくするのに効果的です。

肩甲骨が上下左右に動き出すのを感じたら、今度はその動きを深めます。

針の糸通しのポーズができる段階になると、肩甲骨周りが以前より自由に動くようになっているはずです。

このポーズをリラックスした状態で適度な回数おこなってみてください。

肩甲骨周り~背中・腰にかけて、以前より楽になっているでしょう。

針の糸通しのポーズは、肩甲骨周辺の柔軟性を高めることで、後屈ポーズの上達の第一歩をサポートします。

「針の糸通しのポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

ウサギのポーズ

ウサギのポーズは、肩甲骨周辺を柔らかくするのに効果的です。

このポーズは、肩甲骨周りの柔軟性を高めてきたあなたが、その可動域をさらに拡大させるのに役立ちます。

言い換えれば、ウサギのポーズをリラックスしてができたなら、後屈のポーズをはじめる準備ができています。

両腕を後ろに回すこのポーズは、無理をしない範囲でおこないましょう。

ポーズをキープする時間は、初心者なら3短い時間から始め、徐々に伸ばしていくと良いでしょう。

ウサギのポーズを続けることで、肩甲骨周りの柔軟性が向上し、後屈のポーズも取りやすくなります。

「ウサギのポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

後屈ができるメリット

後屈ができる一番のメリットは姿勢が美しくなることでしょう。

デスクワークが多い方は、長時間の座りっぱなしで背中が丸まりやすく、姿勢が悪化しがちです。

後屈を取り入れることで、背中を伸ばし、姿勢を正すことができるため、体のバランスを維持しやすくなります。

また、深い呼吸を促すことで、ストレス解消にも一役買います。

リラックスした状態でポーズに取り組むことで、体の緊張を緩め、結果としてストレス発散になるのです。

これらの理由から、後屈はヨガの中でも非常に有用なポーズとされています。

「ヨガのメリット」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

後屈ポーズで注意したいポイント

後屈ポーズを行う際には、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。

これにより、怪我を防ぎつつ、効果的にポーズを深めることができます。

特に、無理に体を反らせようとすると腰や肩に負担がかかりやすいです。

ですので、自分ができるポーズを繰り返しおこない、ヨガの技量がついたら、さらに難易度が高いポーズに進むと良いです。

それには正しい姿勢と呼吸を意識することが大切です。

後屈ポーズでは、まず体のウォームアップが必要です。

筋肉が冷えたままの状態で急に後屈を行うと、筋肉や関節に過度なストレスがかかることがあります。

また、背骨を一つ一つ丁寧に動かすイメージで、ゆっくりとポーズに入ることが推奨されます。

呼吸を止めずに、深くゆっくりとした呼吸を続けることで、体がリラックスし、柔軟性が増していきます。

例えば、ラクダのポーズや橋のポーズでは、腰だけでなく、胸や肩を開くことを意識すると良いでしょう。

これにより、体全体のバランスが取れ、より安定した後屈が可能になります。

具体的なポーズの詳細や注意点については、以下で詳しく解説していきます。

代表的な後屈ポーズ6つ

後屈ポーズに挑戦することは、体の柔軟性と強さを高める絶好の機会です。

- スフィンクスのポーズ

- コブラのポーズ

- 上向きの犬のポーズ

- ラクダのポーズ

- 橋のポーズ

- 踊り子のポーズ

代表的な後屈ポーズは、上記の6つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

スフィンクスのポーズ

スフィンクスのポーズ(サランバ・ブジャンガ・アーサナ)は、後屈の基本的なポーズとして初心者にもおすすめです。

このポーズを行うことで、背中の柔軟性が向上し、肩や胸の開放感を感じられます。

スフィンクスのポーズは、太ももの前側の硬さや胸部の柔軟性不足を改善するのに効果的です。

また、下半身の安定感を高めるためにも役立ちます。

リラックスした状態で深い呼吸を続けることで、心身のリフレッシュも期待できるでしょう。

「スフィンクスのポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

コブラのポーズ

コブラのポーズ(ブジャンガ・アーサナ)は、後屈ポーズの中でも「初心者」におすすめのポーズです。

このポーズを行うことで、背中や肩の柔軟性を高め、背骨を強化することができます。

コブラのポーズは、背中を強化するだけでなく、ストレスの軽減にも役立ちます。

無理のない範囲で行うことが大切ですので、痛みを感じたらすぐに中止してください。

繰り返し練習することで、徐々に柔軟性が向上し、後屈がやりやすくなります。

このポーズを日常に取り入れることで、心身のリフレッシュにもつながるでしょう。

「コブラのポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

上向きの犬のポーズ

上向きの犬のポーズ(ウルドヴァ・ムカ・シュヴァーナ・アーサナ)は、後屈ポーズの中でも比較的取り組みやすいものです。

ヨガ初心者でも挑戦しやすく、背骨をしっかりと伸ばすことができます。

このポーズでは「胸部を開く」ことが重要です。

胸を開くことで呼吸が深まり、心身のリフレッシュにつながります。

このポーズを行うことで、背中や肩のコリがほぐれ、姿勢改善にも役立ちます。

無理のない範囲で行い、心地よさを感じることが大切です。

「上向きの犬のポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

ラクダのポーズ

ラクダのポーズ(ウシュトラ・アーサナ)は、後屈ポーズの中でも特に胸を開く動作が重要です。

胸部の柔軟性が不足していると、うまくポーズが取れないことがあります。

まずは、胸を広げることを意識しながら、ゆっくりと体を後ろに反らせてみましょう。

「太ももの前側の硬さ」も後屈ができない原因の一つです。

太ももをしっかりと伸ばすことで、ポーズがよりスムーズに行えるようになります。

また、下半身の安定感を保つことも大切です。

足をしっかりと床に根付かせることで、体全体のバランスが取りやすくなります。

無理をせず、自分のペースで練習を続けることで、ラクダのポーズがより快適に感じられるでしょう。

「ラクダのポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

橋のポーズ

橋のポーズ(セツ・バンダ・アーサナ)は、ヨガの「後屈ポーズ」の一つで、背中や太ももを効果的に伸ばすことができます。

このポーズを行う際には、まず仰向けに寝転び、膝を立てて足を腰幅に開くことから始めます。

次に、足裏をしっかり床につけ、息を吸いながらお尻を持ち上げます。

肩甲骨を寄せて、胸を天井に向けるように意識してください。

このポーズは、下半身の安定感を高めるのに役立ち、胸部の柔軟性を向上させる効果も期待できます。

無理をせず、自分のペースで行うことが大切です。

正しい姿勢を保つことで、腰や背中に負担をかけずに、後屈の心地よさを感じられるでしょう。

息を吐きながらゆっくりと元の位置に戻り、リラックスしてください。

「橋のポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

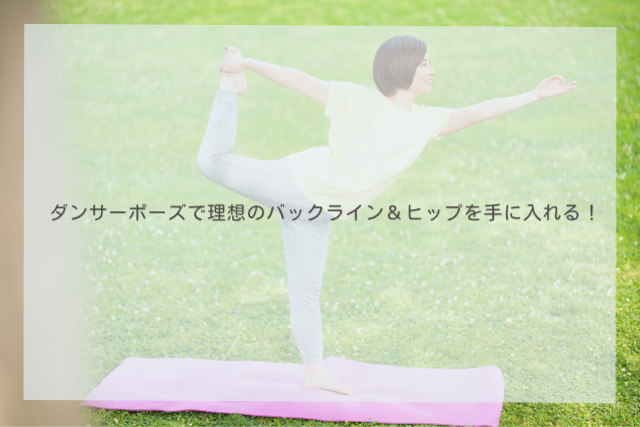

踊り子のポーズ

踊り子のポーズ(ナタラージャ・アーサナ)は、ヨガの中でも特にバランス感覚と柔軟性を求められるポーズです。

片足で立ち、もう片方の足を後ろに引き上げ、片手で足を掴む姿勢は、見た目以上に難易度が高いです。

まずは、足をしっかりと地面につけ、安定感を保つことが大切です。

次に、胸を開き、肩甲骨を寄せることで、胸部の柔軟性を高めます。

このポーズでは、太ももの前側の筋肉も大いに関与しますので、事前にストレッチを行うと良いでしょう。

無理に引き上げようとせず、自然な範囲で行うことが怪我を防ぐポイントです。

踊り子のポーズをマスターすることで、後屈のポーズ全般がよりやりやすくなるでしょう。

「踊り子のポーズ」については下記の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

後屈に関するQ&A

ヨガの後屈ポーズを練習する際に、疑問や不安を感じることがある方も多いでしょう。

- 後屈をすると腰が痛くなるのはなぜ?

- 後屈の練習頻度はどれくらいが理想?

後屈に関するQ&Aは、上記の2つです。

ここからそれぞれの理由について詳しく解説していきます。

後屈をすると腰が痛くなるのはなぜ?

後屈をすると腰が痛くなる原因にはいくつかの要因が考えられます。

まず、太ももの前側の筋肉が硬いと、腰を反らせる際に無理な力が腰にかかりやすくなります。

また、胸部の柔軟性が不足していると、上半身の動きが制限され、腰に負担が集中しやすくなります。

さらに、下半身の安定感が足りないと、体全体のバランスが崩れ、腰に過度なストレスがかかることがあります。

これらの要因を改善するためには、適切なストレッチや筋力トレーニングを取り入れることが重要です。

無理のない範囲でヨガポーズを行い、体の柔軟性と安定感を高めることで、腰の痛みを和らげることができるでしょう。

後屈の練習頻度はどれくらいが理想?

後屈の練習頻度は、個人の柔軟性や体力に応じて異なりますが、一般的には週に2〜3回が理想的です。

頻繁に練習しすぎると、体に負担がかかり、逆に「怪我」の原因となることもありますので、適度な休息を取り入れることが大切です。

また、練習の際は無理をせず、自分の体の声を聞きながら行うことが重要です。

特に後屈が「できない」と感じる方は、太ももの前側や胸部の柔軟性を高めるエクササイズを取り入れると効果的です。

初心者の方は、まずは簡単な後屈ポーズから始め、徐々に難易度を上げていくと良いでしょう。

自分に合ったペースで練習を続けることで、後屈がスムーズにできるようになります。

まとめ:ヨガの後屈ができない原因と改善法

今回は、ヨガの後屈ができずに悩んでいる方に向けて、後屈ができない主な原因5つと肩甲骨の周りを柔らかくするヨガポーズ6つを中心にお伝えしてきました。

ヨガの後屈が難しいと感じる方も多いでしょう。

その原因は、肩甲骨周辺がガチガチに硬くなっていることや柔軟性や筋力の不足などが考えられます。

これらの問題を解決するためには、適切なポーズと練習が必要です。

まずは、記事で紹介したヨガポーズを試してみてください。

これにより、体の柔軟性が向上し、後屈ができるようになる可能性があります。

ぜひ今回お伝えした内容を参考にしてください!!